「自律神経失調症の情報サイト」は、自律神経失調症・更年期障害・パニック障害・起立性調節障害などを中心とした情報を提供する、鍼灸院運営の情報サイトです。

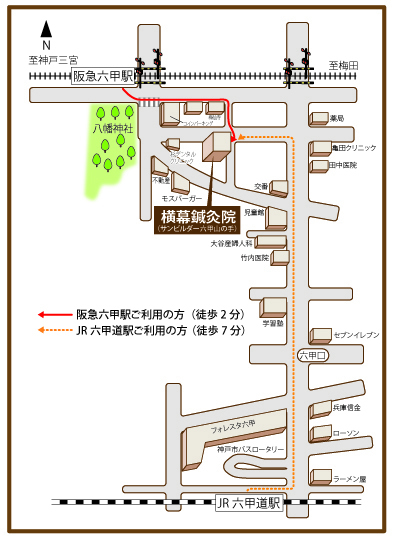

アクセス:阪急電鉄六甲駅より徒歩2分

当サイトへのご予約・お問合せはこちら

※お問い合わせ前によくあるご質問を

必ずご確認ください。

078-891-3590

お電話によるご予約受付は、年末年始・臨時休診を除き、9:00~17:00にて毎日受け付けております。

文責:横幕鍼灸院 院長 横幕胤和

最終更新日 2024年2月23日

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症の症状・原因について

脳脊髄液減少症は、めまい、吐き気、耳鳴り、頭痛、うつ症状、起立性の低血圧、不安、やる気がなくなるなどの症状を引き起こします。

原因としては、脳と脊髄にある髄液(ずいえき)が何らかの原因で、漏れ出す事によりおこります。脳脊髄液減少症は、病院でも見逃されがちな症状です。自律神経にも大きな影響を与え、深く関係する病気です。

このページでは、つらい脳脊髄液減少症を改善するために、脳脊髄液減少症の症状、原因について詳しく説明しております。

【目次】

1. 脳脊髄液減少症とは?

脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液という脳・脊髄周囲の液体成分が減少してしまうことによって、頭痛やめまいなどの症状を引き起こす病態のことを言います。

日本を中心として近年、注目され始めている病態であり、その原因や対応などの知見は現在も発展途上であるのが実情です。

脳と脊髄は髄液という液体によって囲まれており、この脳・脊髄、髄液はくも膜や硬膜と呼ばれる袋状の膜に覆われています。

くも膜の内側にある髄液が流れている空間は、くも膜下腔と呼ばれます。通常、この髄液量と髄液圧はほぼ一定に保たれています。

しかし、脳脊髄液減少症では何らかの原因によって髄液量が減少することで、頭痛やめまいなどの症状が起こります。

近年、交通事故などによるむち打ちとの関連が示唆され始めたことによって、この脳脊髄液減少症への関心が高まってきています。

難治性のむち打ちと考えられてきた症例の中に、この脳脊髄液減少症の患者が含まれており、脳脊髄液減少症の対応が効果的であることがわかったのです。

2. 脳脊髄液減少症の症状

脳脊髄液減少症では、脳脊髄液の減少による髄液圧の低下によってさまざまな症状が引き起こされます。

代表的な症状は頭痛であり、起き上がることで増強する起立性頭痛という特徴があります。この頭痛は髄液量の減少によって、痛覚受容体のある脳神経や脳血管、頭蓋骨の硬膜が刺激されることで起こります。

起き上がると、相対的に頭の位置が高くなり髄液の減少量が多くなるために、痛みが増強すると考えられています。

また、起立性頭痛のほかにも頸部痛(けいぶつう)や全身倦怠感、めまい、吐き気、耳鳴りといった症状が挙げられます。脳脊髄液減少症の症状は、むち打ちとも類似しており、症状からの鑑別は難しいとも言えます。また、頭痛や倦怠感、めまいなどは日常的に感じやすい身体的不調であるため、大きな問題と思わずに対応が遅れることもあります。

個人差はありますが、その他に脳神経症状や自律神経症状、うつや無気力、免疫異常、睡眠障害、内分泌機能障害などの症状を訴えるケースもあります。

5. 脳脊髄液減少症に対する当院の方針

当院では寒暖差疲労を改善するために以下の施術を行っております。

自律神経のバランスの改善

脳脊髄液減少症では自律神経のバランスが乱れることにより引き起こされます。特に交感神経が強い状態となりやすいです。複数のツボを利用して、副作用なく自律神経のバランスを整えます。

免疫力の改善

脳脊髄液減少症が思うように行かない場合、何らかの影響により免疫力が落ちている可能性があります。原因を探して、免疫力の改善を行います。

首肩のコリの施術

脳脊髄液減少症では自律神経のバランスの乱れから首肩のコリが強くなっている方が多いです。こちらは非常に不快でもあり、この状態が続くと脳脊髄液減少症の症状を悪化させます。刺激の少ない鍼で首肩の緊張を改善します。

脳脊髄液減少症は、病院でも見逃されることが多い病気です。早期の対応が必要です。また、自律神経失調症の症状を引き起こしますので、自律神経のバランスが乱れます。自律神経の治療が重要となります。

脳脊髄液減少症の改善には、原因を見つけ、しっかりと対応することが大切です。どうぞあきらめないでください。

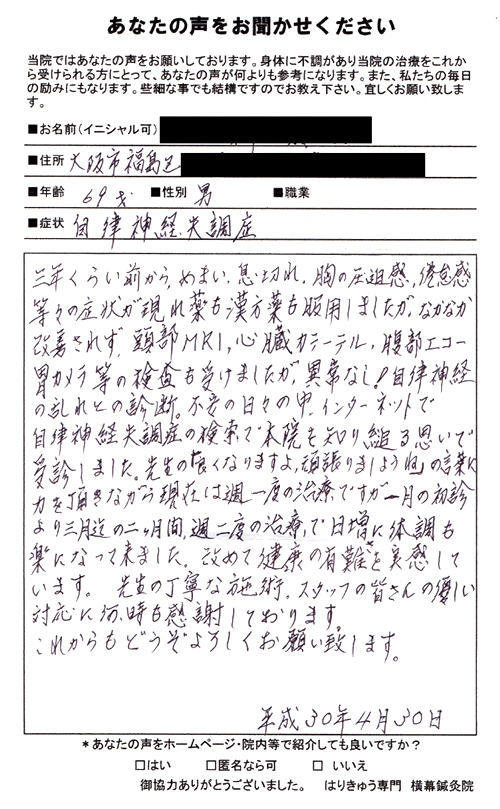

患者さんの声 脳脊髄液減少症・めまい

めまい・息切れ・胸の圧迫感・倦怠感の自律神経失調症の症状が良くなりました。

大阪府大阪市 KIさん 69歳 男性

三年くらい前から、めまい、息切れ、胸の圧迫感、倦怠感等々の症状が現れ薬も漢方薬も服用しましたが、なかなか改善されず、頭部MRI、心臓カテーテル、腹部エコー、胃カメラ等の検査も受けましたが、異常なし!自律神経の乱れとの診断。

不安の日々の中、インターネットで自律神経失調症の検索で本院を知り縋る思いで受診しました。

先生の「良くなりますよ、頑張りましょうね」の言葉に力を頂きながら現在は週一度の治療ですが一月の初診より三月迄の二カ月間、週二度の治療で日増しに体調も楽になって来ました。

改めて健康の有難さを実感しています。

先生の丁寧な施術、スタッフの皆さんの優しい対応に何時も感謝しております。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

平成30年4月30日

*個人の感想であり効果を保証するものではありません。

ネット予約のご案内

ネット予約では、24時間予約・変更・キャンセルが簡単にできます。空き状況もわかります。ぜひご利用ください。

LINEのご案内

横幕鍼灸院公式ラインでは、健康に関する情報、季節の過ごし方、お役立ち情報などを発信しております。

また、ラインからもネット予約ができます。ご登録よろしくお願い致します。

当サイトの運営者について

サイト内検索はこちらから

今月の施術日のご案内

土曜日・日曜日も受付・施術しています。当院は完全予約制です。

〇 終日

△ 午前のみ

× 休み

078-891-3590

施術時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |