「自律神経失調症の情報サイト」は、自律神経失調症・更年期障害・パニック障害・起立性調節障害などを中心とした情報を提供する、鍼灸院運営の情報サイトです。

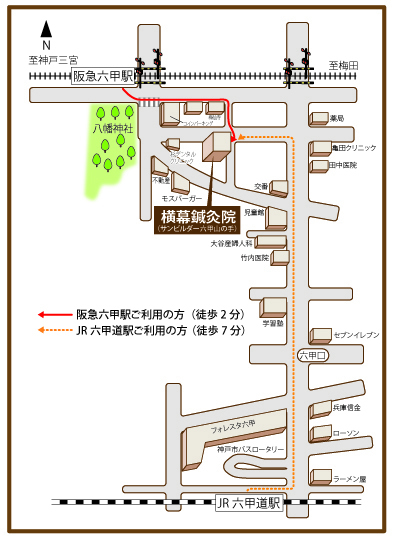

アクセス:阪急電鉄六甲駅より徒歩2分

当サイトへのご予約・お問合せはこちら

※お問い合わせ前によくあるご質問を

必ずご確認ください。

078-891-3590

お電話によるご予約受付は、年末年始・臨時休診を除き、9:00~17:00にて毎日受け付けております。

文責:横幕鍼灸院 院長 横幕胤和

最終更新日 2024年2月4日

寒暖差疲労

寒暖差疲労の症状・原因について

季節の変わり目になんとなく体がだるかったり、体の冷えやこりが気になったり、いらいらしたり、といった不調を感じたことはありませんか。その症状、もしかしたら「寒暖差疲労」かもしれません。

寒暖差疲労とは、気温の寒暖差によって自律神経がうまく機能せず、体が疲れてしまう状態のことをいいます。寒暖差疲労は、体の不調のみならず、精神的な不調ももたらすことがあります。

めまい、耳鳴り、不眠、頭痛、肩こり、だるさ、不安やいらいら、落ち込みなど、不調を感じているのに、特に原因が思い当たらない場合や、検査をしても原因がわからない場合は寒暖差疲労の可能性があります。

このページでは、寒暖差疲労でお悩みの方に寒暖差疲労の症状・原因について詳しく説明しております。

【目次】

3. 寒暖差疲労の原因

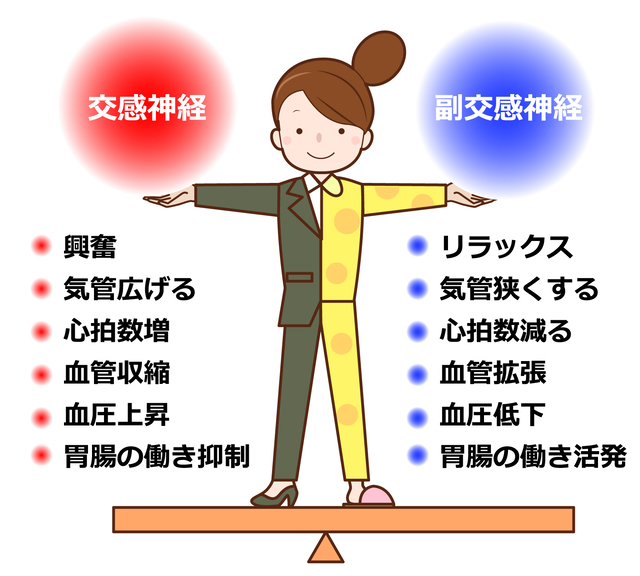

寒暖差疲労の原因は、寒暖差による自律神経機能の乱れが考えられます。体温の温度調節を担う自律神経は一般的に、寒暖差が7度以上になると自律神経の働きが乱れやすくなると考えられています。

4. 寒暖差疲労の一般的な対応

寒暖差疲労の治療は、頭痛やめまい、便秘、下痢など、生じている症状に合わせた薬による治療などが選択されます。しかし、寒暖差疲労にならないための生活習慣の改善や工夫が最も重要です。ここでは、ご自身でできる寒暖差疲労対策をご紹介します。

体を温め、深部体温を高める

体を温め、深部体温を高める

体を温めるには入浴が最も効果的です。少しぬるめの38℃~40度の湯船に10分~20分程度浸かりましょう。

生姜など、体を温めるような食べ物を摂取するのもおすすめです。近年、さまざまな種類の温活グッズも販売されているので、そのようなものを利用するのもひとつの方法です。

寒暖差をなくす

寒暖差をなくす

寒暖差疲労を改善するには、体に寒暖差を感じさせないことが大切です。エアコンで室内の温度を一定の快適な温度に保つ際には、外の気温との温度差があまり大きくならないように気を付けましょう。

規則正しい生活習慣と適度な運動

規則正しい生活習慣と適度な運動

バランスの良い食事をきちんと三食摂ることや、良質な睡眠は体力をつけ、体の回復を高めます。また、ウォーキングやストレッチなど適度な運動で筋力や体力をつけましょう。

これら寒暖差疲労の対策を実施することで、寒暖差疲労の症状が緩和されることもあります。ぜひ、日常生活に取り入れてみてください。

5. 寒暖差疲労に対する当院の方針

当院では寒暖差疲労を改善するために以下の施術を行っております。

自律神経のバランスの改善

寒暖差疲労では自律神経のバランスが乱れることにより引き起こされます。特に交感神経が強い状態となりやすいです。複数のツボを利用して、副作用なく自律神経のバランスを整えます。

免疫力の改善

本来免疫力がしっかりしていれば、多少の寒暖差の影響は出にくいものです。何らかの影響により免疫力が落ちている可能性があります。原因を探して、免疫力の改善を行います。

首肩のコリの施術

寒暖差疲労では自律神経のバランスの乱れから首肩のコリが強くなっている方が多いです。こちらは非常に不快でもあり、この状態が続くと寒暖差疲労の症状を悪化させます。刺激の少ない鍼で首肩の緊張を改善します。

寒暖差疲労とは、大きな寒暖差に体が追い付かず、だるさや頭痛、肩こり、冷えなどの体の疲れの症状を引き起こされてしまうことです。これは、体温を調整する自律神経の乱れが原因となっていると考えられます。

寒暖差疲労は、体の不調を感じていても検査で明らかな原因がわからないことが多く、原因不明の不調に悩まされている方も少なくありません。 寒暖差疲労はしっかりと対応すれば良くなる症状です。どうぞ、お一人で悩まないでください。

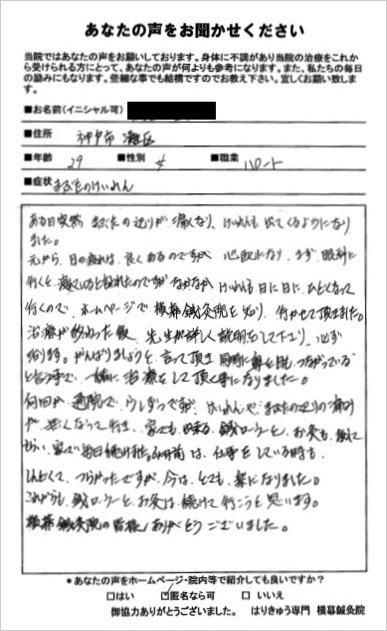

患者さんの声 寒暖差疲労・自律神経失調症

夏頃、今まで体験したことのない体調不良と無力感に襲われ、秋に内科と心療内科を受診した際、「自律神経失調症」と診断され、精神安定剤を処方されました。横幕先生、ゴッドハンドです。本当にありがとうございました。

大阪府八尾市 HYさん 28歳 男性 会社員

夏頃、今まで体験したことのない体調不良と無力感に襲われ、秋に内科と心療内科を受診した際、「自律神経失調症」と診断され、精神安定剤を処方されました。薬で抑うつは改善されたものの、身体的な辛さまでは改善されませんでした。

「一生、薬を飲み続ける生活が続くのかな・・・」と、絶望的な気持ちでしたが、インターネットで「横幕鍼灸院」という自律神経失調症を治していただける鍼灸院を知りました。通院時間や費用は全く気にせずに行かせて頂きました。

初診では、病気についての説明や、これからの治療の進め方について、お話しいただき、「自分の身体は今こうなっているのか」と思え、安心できました。いざ通院してみると、横幕先生からの「良くなってきていますよ」のお言葉に励まされ、治療の度に楽になっていく身体に嬉しく感じました。

まだ通院して1ヶ月ですが、あれだけ辛かった体の不調がほぼ止まりました。まだ油断はできませんが、また野球・フットサル・マラソンを全力で出来るように毎日のローラー鍼とお灸、頑張っています。

横幕先生・受付の方の人柄に毎日癒されています。そして、鍼灸治療に感動しました。僕が学生時代に鍼灸と出会っていたら、将来、鍼灸の道を目指していたと思います。それくらい感動しました。趣味で多数のスポーツをしていますので、ケガをしましたら、また神戸まで通院しますね。横幕先生、ゴッドハンドです。本当にありがとうございました。

*個人の感想であり効果を保証するものではありません。

ネット予約のご案内

ネット予約では、24時間予約・変更・キャンセルが簡単にできます。空き状況もわかります。ぜひご利用ください。

LINEのご案内

横幕鍼灸院公式ラインでは、健康に関する情報、季節の過ごし方、お役立ち情報などを発信しております。

また、ラインからもネット予約ができます。ご登録よろしくお願い致します。

当サイトの運営者について

サイト内検索はこちらから

今月の施術日のご案内

土曜日・日曜日も受付・施術しています。当院は完全予約制です。

〇 終日

△ 午前のみ

× 休み

078-891-3590

施術時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |