「自律神経失調症の情報サイト」は、自律神経失調症・更年期障害・パニック障害・起立性調節障害などを中心とした情報を提供する、鍼灸院運営の情報サイトです。

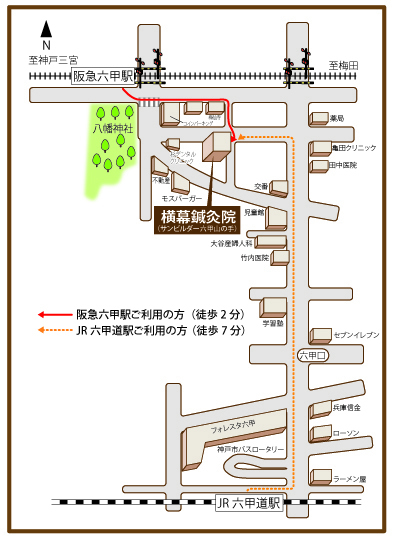

アクセス:阪急電鉄六甲駅より徒歩2分

当サイトへのご予約・お問合せはこちら

※お問い合わせ前によくあるご質問を

必ずご確認ください。

078-891-3590

お電話によるご予約受付は、年末年始・臨時休診を除き、9:00~17:00にて毎日受け付けております。

文責:横幕鍼灸院 院長 横幕胤和

最終更新日 2024年2月19日

SIBO(小腸内細菌異常増殖症)

SIBO(小腸内細菌異常増殖症)の症状・原因

小腸内細菌異常増殖症(SIBO)とは、何らかの原因により小腸のなかでさまざまな細菌が爆発的に増殖することで、小腸内に発生した大量のガスによりお腹の張りをかんじたり、便秘や下痢になったり、腸からの栄養吸収が低下するといった症状が現れる病気です。

小腸内細菌異常増殖症は、欧米ではここ10年ほどの間で有名になりはじめた病気ですが、日本ではまだ認知度の低い病気で、明らかになっていないことも多くあります。

また、他の消化器系の疾患や、そのほか一見関連性のないようにみえる疾患との関連性も疑われており、研究が進められています。

今までは過敏性腸症候群と診断されていた方、原因がわからない胃腸障害の方も小腸内細菌異常増殖症(SIBO)のケースが多々あります。

このページでは、小腸内細菌異常増殖症の症状・原因について詳しく説明しております。

【目次】

1.(SIBO)小腸内細菌異常増殖症とは?

小腸内細菌異常増殖症とは、Small Intestinal Bacterial Overgrowthを略して、SIBOと呼ばれることもあり、小腸内の細菌が過剰に増えることで腹痛や腹部膨満感(おなかが張って苦しい感じ)、便秘や下痢などの症状が現れる病気です。

また、小腸内で過剰に増えすぎた細菌がビタミンなどの栄養素を吸収してしまうため、腸からの栄養素吸収が不足します。

これにより腸管のバリア機能は低下し、からだに有害な物質やウィルスなどが腸から血管へ引き込まれやすい状態となり、全身の炎症疾患を引き起こす原因となることも明らかになっています。

日本では近年まで小腸内細菌異常増殖症はそれほど知られている病気ではありませんでしたが、現在では小腸内細菌異常増殖症のもたらす症状や、そのほかの疾患との関連性が着目されてきています。

2.(SIBO)小腸内細菌異常増殖症の症状

小腸内細菌異常増殖症の症状として特に頻度が高いのは腹部症状で、具体的には腹部膨満感(おなかが張って苦しい感じ)、下痢や便秘、腹部不快感、腹痛、ガス(おなら)の増加などがあります。

体重減少や栄養不足などの症状のみが表れる方や、なかには症状がほとんどみられない方もいます。

これらの症状のほかにも、小腸内細菌異常増殖症の関連を疑う症状として、抑うつ症状、関節痛、にきび、アレルギー、記憶力の低下や不眠症などが報告されています。

食欲があるにも関わらず体重が増えにくい、胃酸が食道に逆流するような感じがある、原因不明の貧血がある、などといった症状がある方も小腸内細菌異常増殖症を疑う場合があります。

このように小腸内細菌異常増殖症の症状は多岐にわたり、自分自身では判断することが難しい病気でもありますので、専門の診断をおすすめします。

3.(SIBO)小腸内細菌異常増殖症の原因

小腸内細菌異常増殖症の原因を大きく4つに分けてご説明します。

腸の蠕動(ぜんどう)運動の低下

腸の蠕動(ぜんどう)運動の低下

人間は、胃に食べ物が入ってくるとそれが刺激となり、腸が縮んだり緩んだりといった動きを繰り返す蠕動運動が起こります。

これにより、腸の内容物がスムーズに移動することができ、食べ物の消化や吸収が行われ、排便も促されるのです。

腸の蠕動運動が低下してしまうと便秘になり、その結果、腸内の悪玉菌などが増加し、腸内細菌のバランスが崩れ、小腸内細菌異常増殖症を引き起こしてしまうことが考えられます。

腸の蠕動運動の低下は、自己免疫性疾患や慢性感染症、糖尿病などによって引き起こされるほか、ストレスや不規則な生活習慣などによる自律神経の乱れによっても起こります。

消化機能の低下

消化機能の低下

消化機能が低下すると、小腸内に消化しきれなかった食べ物の残りかすなどが停滞するため、これらを栄養分とする細菌が増殖してしまいます。

消化機能の低下は、腸内での消化酵素の不足や胃酸や胆汁分泌の低下などが原因と考えられ、これらは慢性的なストレスによっても引き起こされます。

腸の狭窄や癒着

腸の狭窄や癒着

小腸が部分的に狭くなっていたり(狭窄)、腸同士がくっついていたり(癒着)すると、小腸の動きが低下して腸内の内容物が留まってしまい、腸内細菌が異常に増殖してしまいます。

なんらかの他の病気が原因で小腸が部分的に狭窄してしまうことが考えられるほか、小腸の癒着は腹部の手術で非常に起こりやすいことが報告されています。

お薬

お薬

ほかの病気で服用しているお薬が腸内環境の乱れに影響を与えている場合もあります。

例えば、胃痛や逆流性食道炎などの治療で使用される胃酸を抑える薬は、胃酸の殺菌能力を低下させるため、菌が生き残って腸まで届いて増殖することが考えられます。

また、痛み止めの作用がある麻薬系の薬剤などは腸の蠕動運動を抑制させることが知られています。腸内細菌のバランスに影響を及ぼす抗うつ剤や抗生物質などの薬剤にも注意が必要です。

食事療法

食事療法

小腸内細菌異常増殖症の食事療法として着目されているのが、低FODMAP(フォドマップ)の食事です。

FODMAPとは「大腸で吸収されない発酵性の糖類の総称」で、発酵性(Fermentable)・オリゴ糖(Oligosaccharides)・二糖類(Disaccharides)、単糖類(Monosaccharides)・糖アルコール(Polyols)のそれぞれの頭文字をとっています。

FODMAPを多く含む食品を食べすぎると、腸内で吸収されずに残ったFODMAPを栄養源に腸内細菌が増殖してしまい、さらにはそれらが過剰な発酵を起こしてガスを発生させておなかに不快感をもたらす要因となるのです。

高FODMAPの食物には、豆類や小麦、ネギ類、牛乳やヨーグルト、りんごや桃などの果物、はちみつなどがあります。これらを摂り過ぎないように気を付け、おなかの不調を改善させる食事を心がけましょう。

心理療法

心理療法

おなかの症状と精神状態は大きく関係していることが明らかになっています。消化管は自律神経の支配を受けており、精神状態はこの自律神経に影響を与えます。

ストレスや不安により自律神経のバランスは乱れてしまいますので、専門医や心理士によるカウンセリングで精神面の症状を改善しましょう。

小腸内細菌異常増殖症は、小腸内の細菌が異常に増殖することで腹痛や不快感、下痢や便秘などの排便障害、栄養吸収の低下といった症状が引き起こされる病気です。

このような症状でお悩みの方はたくさんいますが、まだ日本では海外ほど知られた病気ではなく、ひとりで悩んでしまわれる方も少なくありません。まずは対応してくれる医療機関で診て頂くことが重要です。小腸内細菌異常増殖症は薬物療法や食事療法、心理療法によって治療可能な病気です。

また、その後も腸内細菌を増やさないような食事習慣や生活習慣を徹底することにより再発を抑えることができる病気でもあります。

当院では腸内環境を整える鍼灸治療、小腸内細菌異常増殖症(SIBO)による自律神経のバランスの乱れを戻す治療により小腸内細菌異常増殖症(SIBO)の改善を行っております。どうぞお一人で悩んだり、あきらめないでください。

5.(SIBO)小腸内細菌異常増殖症に対する当院の方針灸

当院では、小腸内細菌異常増殖症(SIBO)を改善するために、以下がポイントとなります。

1.自律神経(交感神経の過敏状態)を改善

当院の鍼灸では、自律神経のバランスの乱れを治療します。小腸内細菌異常増殖症(SIBO)で苦しんでいる方は、交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、結果胃腸の動きが悪っていると考えます。

自律神経のバランスを取り戻すことにより、小腸内細菌異常増殖症(SIBO)の改善を行います。

2.胃腸粘膜の改善

小腸内細菌異常増殖症(SIBO)でお困りの方は、胃腸の粘膜が慢性的な炎症が起こり、機能が低下しやすくなります。胃腸の状態を改善するツボに鍼灸施術を行い、回復を促します。

3.免疫力の向上

小腸内細菌異常増殖症(SIBO)はとても苦しく、先が見えにくい症状です。これらの影響により、免疫力が落ちて、症状が改善しにくくなります。免疫力の改善は見逃しがちな原因でありますがとても重要な問題です。当院の鍼灸施術では免疫力の回復を目的とします。

小腸内細菌異常増殖症(SIBO)は新しい概念の症状です。胃腸のトラブルは強い不快感と不安を生み、とても苦しいです。小腸内細菌異常増殖症(SIBO)は原因を見つけ、しっかりと対応することが大切です。どうぞあきらめないでください。

ネット予約のご案内

ネット予約では、24時間予約・変更・キャンセルが簡単にできます。空き状況もわかります。ぜひご利用ください。

LINEのご案内

横幕鍼灸院公式ラインでは、健康に関する情報、季節の過ごし方、お役立ち情報などを発信しております。

また、ラインからもネット予約ができます。ご登録よろしくお願い致します。

当サイトの運営者について

サイト内検索はこちらから

今月の施術日のご案内

土曜日・日曜日も受付・施術しています。当院は完全予約制です。

〇 終日

△ 午前のみ

× 休み

078-891-3590

施術時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |